デジタル体験(Digital eXperience)の改善を推進するリーダーたちのコミュニティとしてContentsquareが主催する「DX Club」。2025年3月27日に東京都内で「DX Club Tokyo Spring 2025」が開催されました。

今回は、キューサイ株式会社でECサイト改善プロジェクトのリーダーを務める岩﨑 暖氏が登壇し、Contentsquareを活用した分析・改善の具体的な事例と、分析ツールの活用を組織に定着させる取り組みについて紹介しました。

一度でもBadな体験があると、顧客は離反してしまう

キューサイの岩﨑氏は、2020年にデジタル企画課(現CX Commerce Design部)に着任し、デジタル関連の業務を担当しています。

3年前からECサイトの分析を担当するようになり、CX/UX改善のプロジェクトを主導しています。

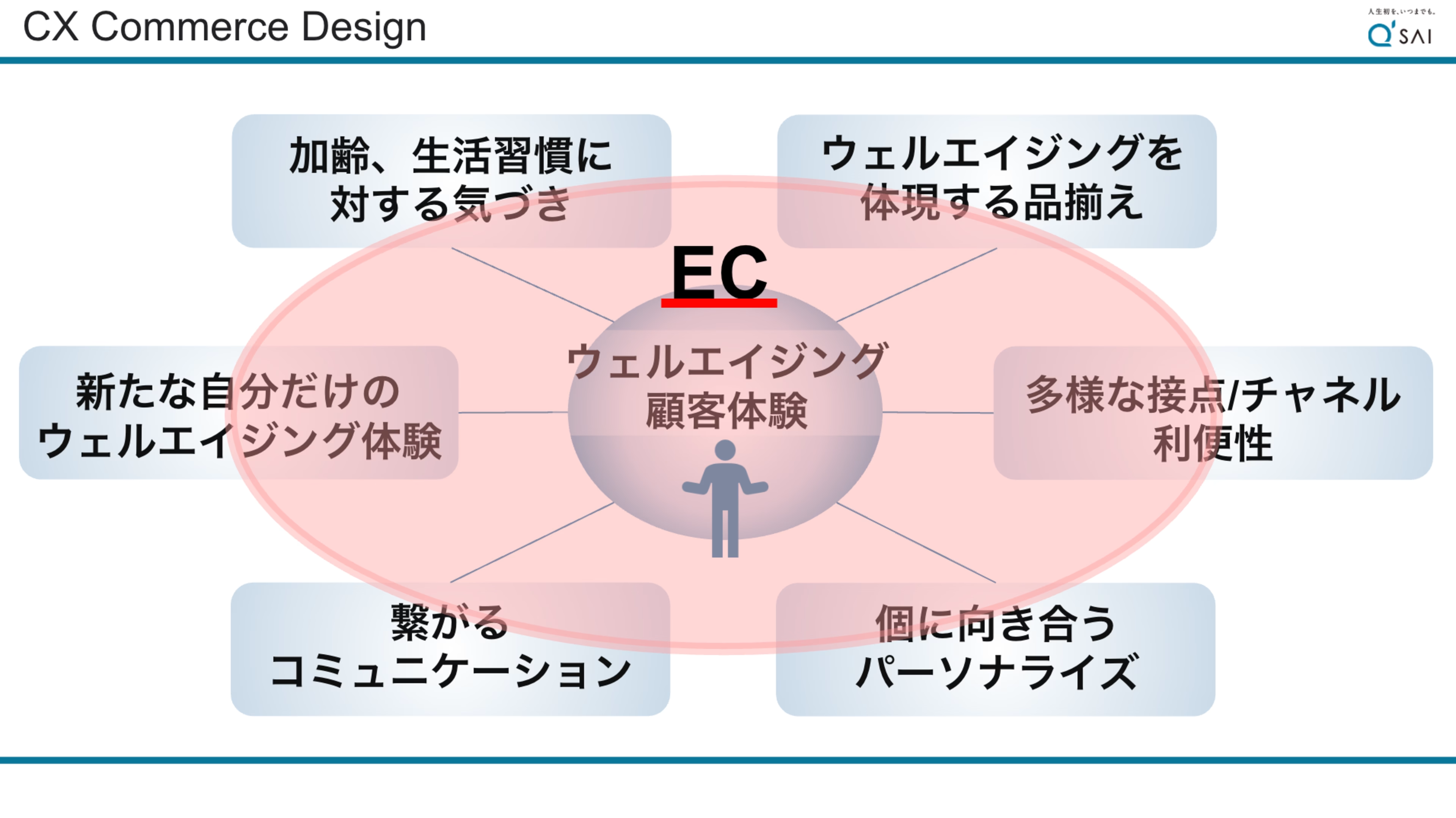

キューサイは、ウェルエイジング商品の開発・販売を事業としています。ウェルエイジングとは「年齢を重ねることを前向きにとらえ、こころ豊かに生きる」ことを指し、同社では「心身のウェルエイジングを発展・普及させ、人々が前向きに歳を重ねられる世界を実現する」ことを企業理念として掲げ、ウェルエイジングNo.1企業を目指しています。

そのためには、ウェルエイジングに関する顧客体験を改善することが重要であり、顧客体験においてECサイトは非常に大きなポジションを占めています。

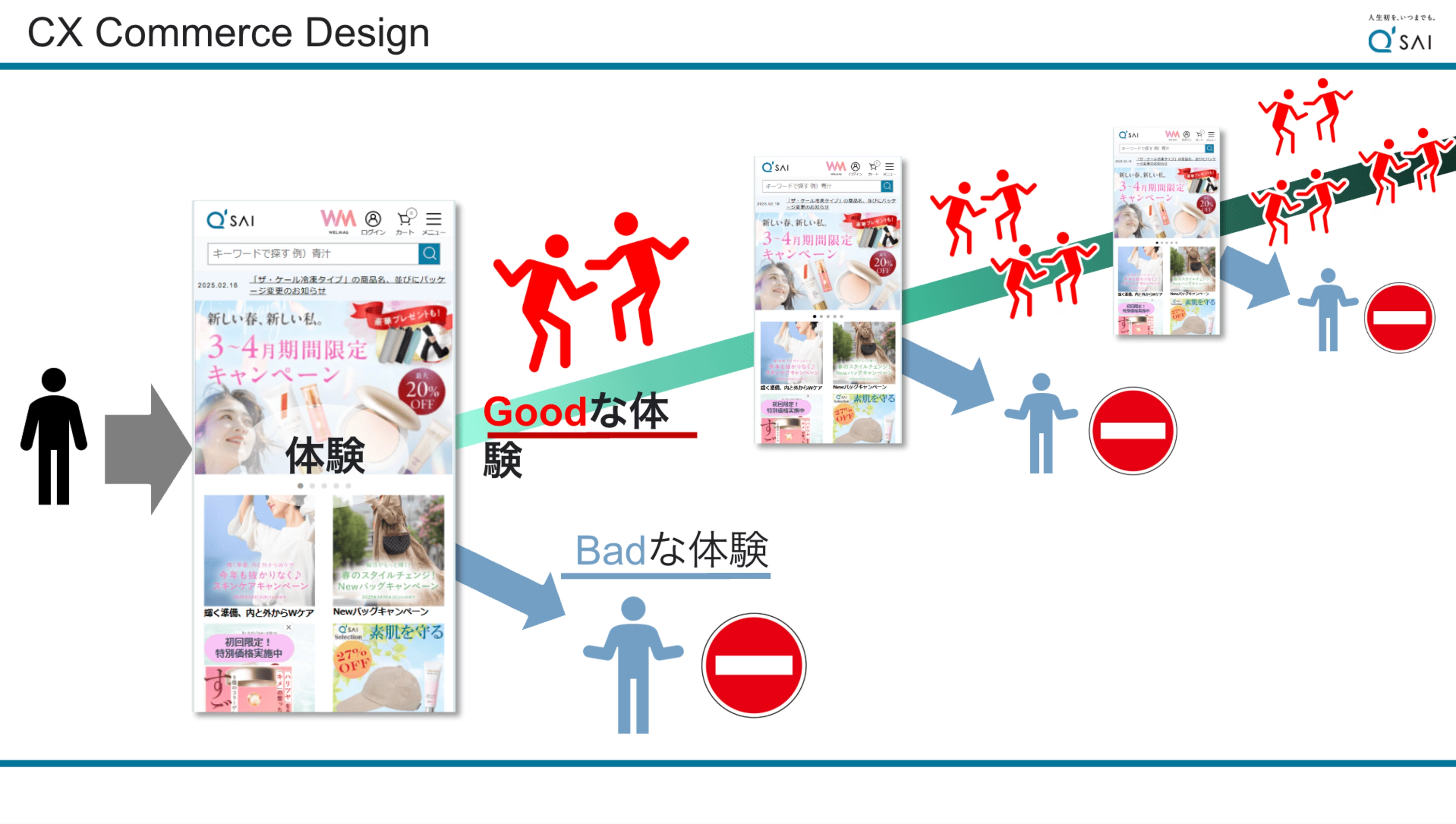

「ECサイトの顧客体験がGoodであればお客さまは再訪してくれますが、Badな体験があると離反してしまう、“ロストジャーニー”につながります。Badな体験は初来訪時に限らずどのタイミングでも起こり得るので、何度も来訪しているお客さまでもそれによって離反してしまうことがあります。わたしたちはこのBadな体験がどこにあるのかを見つけ、改善していく必要があります」(岩﨑氏)。

では、Badな体験はどこに潜んでいるのか?それを見つけ出し、原因を特定することが必要になります。

キューサイのECサイトは、2023年4月に全面リニューアルを行いました。それまでは、Googleアナリティクス(GA4)やBIツールを使ってWebサイトの解析を行っていましたが、定量的な状態は把握できても、改善すべき原因を特定できず、改善の根拠が薄弱になる、その改善案を実施して得られるインパクトが見積もれないという課題がありました。

そこで、課題抽出、課題発生源の特定ができ、改善仮説の精度を上げて、施策の定量的な検証ができるContentsquareのデジタル体験アナリティクスを導入しました。

なお、キューサイにおけるContentsquareの導入と運用にあたっては、Contentsquareのソリューションパートナーである株式会社ギャプライズが伴走支援しています。今回の岩﨑氏のセッションには、同社のカスタマーサクセスコンサルタント 伊藤 祥平氏も一緒に登壇し、このプロジェクトの軌跡について解説しました。

Contentsquareで原因を特定して改善する5つのステップ

まず、GA4から収集した数値をもとに、ECサイトに来訪したユーザーの動き(ページ遷移)を可視化し、「遷移(回遊)せずに離脱につながる動き」をBadな体験と仮定し、その発生地点を定量情報に基づいて把握できるようにしました。

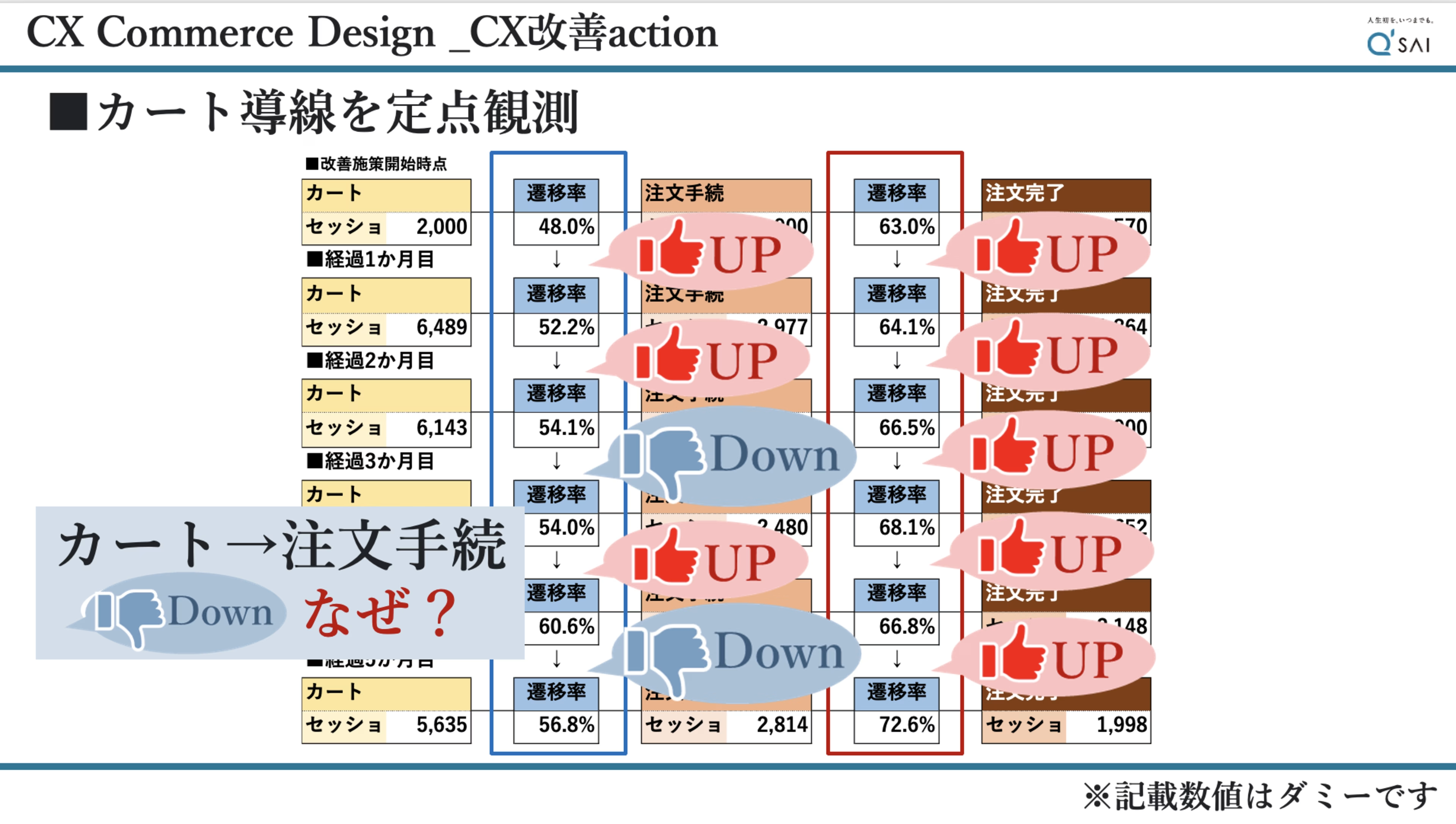

そして、コンバージョンに近いカートの導線の遷移率から改善に着手し、注文完了のコンバージョン率を高める取り組みを行うことにしました。

カートの導線について、カートから注文手続きまでのプロセスと、注文手続きから完了までのプロセスに分けて定点観測したところ、カートから注文手続きのプロセスの遷移率が下がっていることがわかりました。

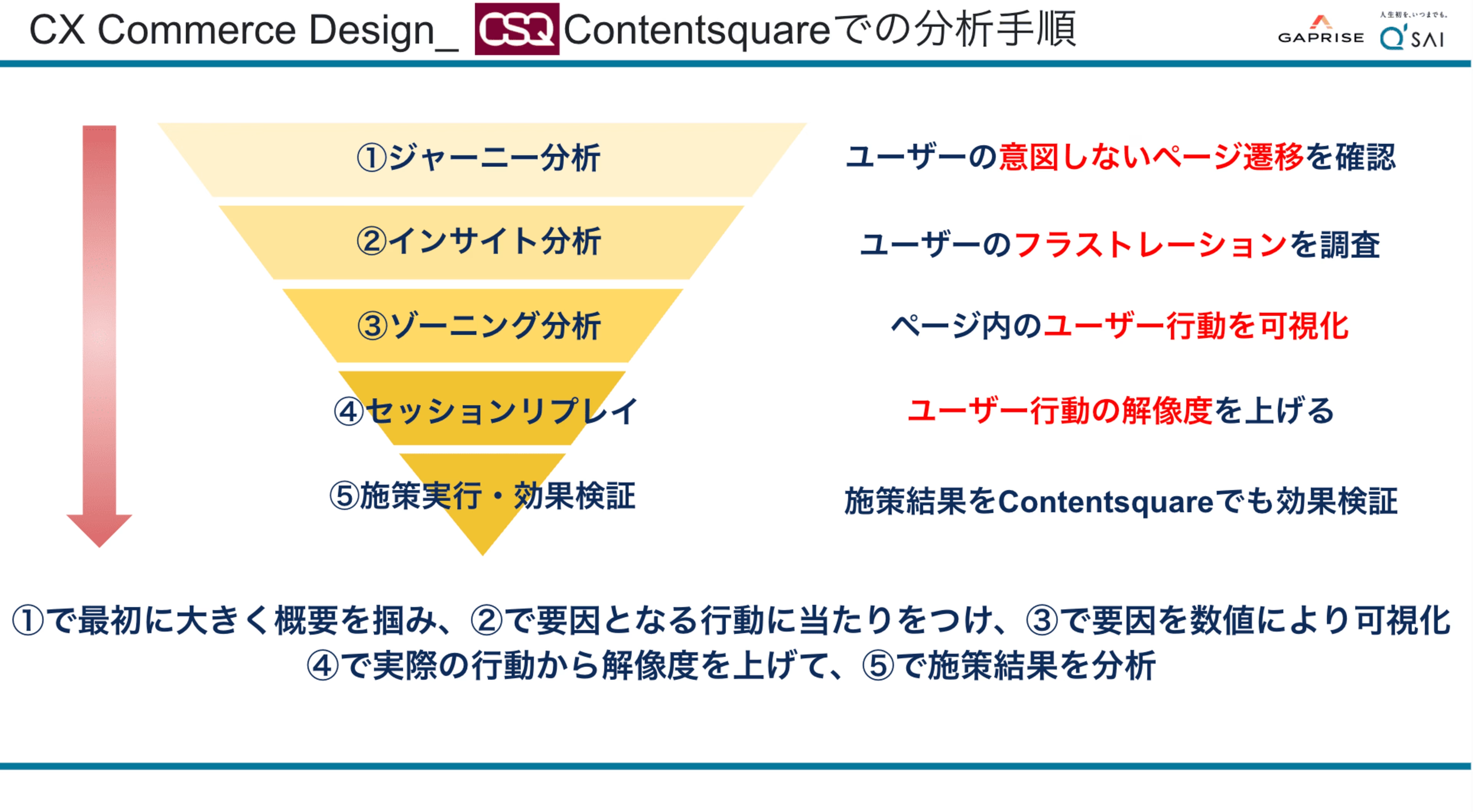

いったい何が起きているのか。そして、なぜそれが起きているのか。ここから、Contentsquareで原因を特定していきます。ギャプライズの伊藤氏は、今回の課題分析と改善にあたっては、次の5つのステップを実施したと説明します。

ジャーニー分析:ユーザーの意図しないページ遷移を確認

インサイト分析:ユーザーのフラストレーションを調査

ゾーニング分析:ページ内のユーザー行動を可視化

セッションリプレイ:ユーザー行動の解像度をさらに上げる

施策実行・効果検証:施策結果をContentsquareでも効果検証

まず 1. ジャーニー分析で、カートから注文手続きに進む黄金ルートを外れている、または意図しないページ遷移を確認しました。

その結果、次の3つの特徴的な遷移が見つかりました。1つ目が(A)カートページをループしている動き、2つ目が(B)カートページから直接離脱する動き、3つ目が(C)カートページからログインページまたは会員登録ページに遷移してから、またカートに戻って来る動きです。

「1つ目の(A)カートページのループは、ユーザーの意図していないページリロードが繰り返されていたり、エラーで進めない状況などが想定されます。Badな体験でユーザーがフラストレーションを感じている可能性が高いと判断し、さらに分析を行いました」(岩﨑氏)。

「なぜその問題が起きているのか」を深堀って分析

次のステップ 2. インサイト分析では、ユーザーのフラストレーションを深堀って調査していきました。

Contentsquareでは、先の分析で特定した「カートページをループしているユーザー」をそのままセグメント化し、そのセグメントのフラストレーションをスコア化できます。Contentsquareはフラストレーションの表出を定量化するユーザー行動パターンを分類しており、ユーザーがその行動をするとスコアが上がっていくという仕組みです。

「スコア化の結果、カートインページで高いフラストレーションが検出され、特に『レイジクリック』(ユーザーがフラストレーションや怒りを感じて、画面上の要素を繰り返しクリックすること)が多く発生していることが明らかになりました。次は、なぜこのレイジクリックが発生するのか、どこで発生しているのかを分析することになりました」(岩﨑氏)

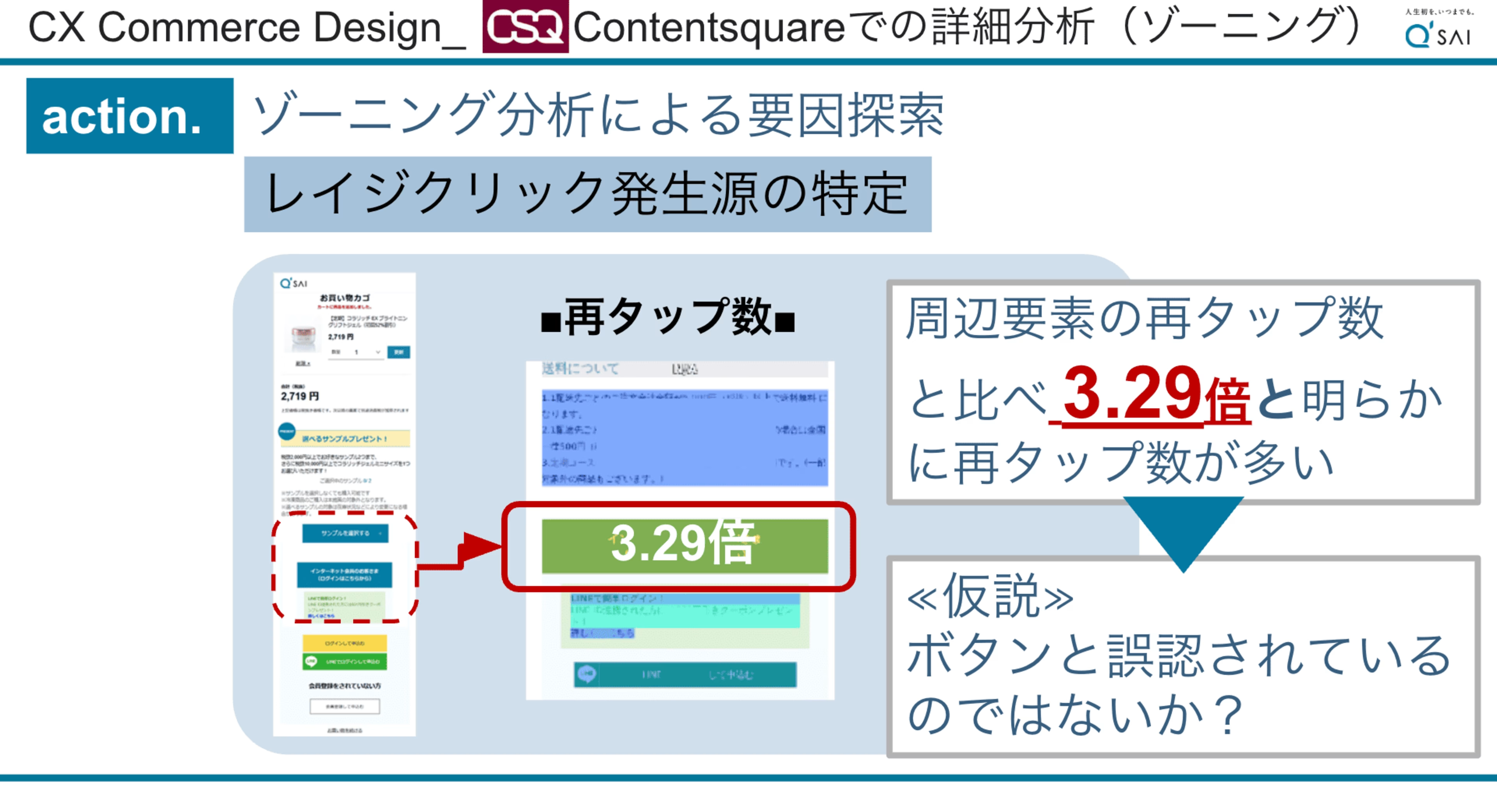

それが 3. ゾーニング分析です。Contentsquareは、HTML構造を読み込んでページ内の構成要素を自動的に「ゾーン」に分解したうえで、さまざまな指標で各ゾーンのパフォーマンスをページ上に重ね描きして表示します。この分析を用いたところ、今回のケースでは「再タップ数」の指標で特徴的な数値が発生しているゾーンが見つかりました。

「ボタンでもクリッカブル要素でもない『見出し』の部分が、周辺の他要素に比べて再タップ数が3.29倍も多いことがわかりました。ユーザーはその見出しをボタンとして誤認しているのではないかという仮説を立てました」(岩﨑氏)。

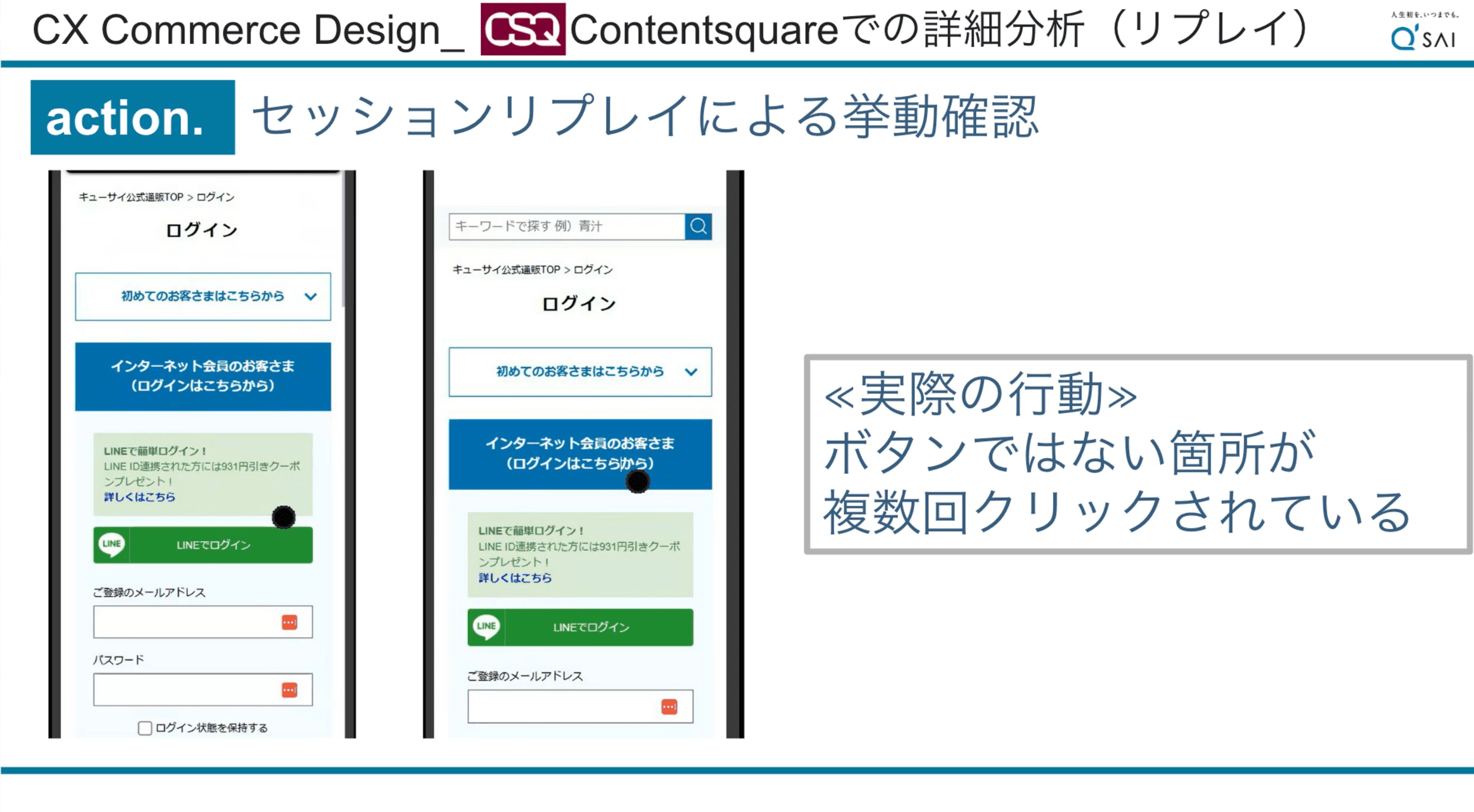

そこでこの仮説を確認するために、4. セッションリプレイに進みました。これはユーザーの実際の操作をあたかも動画で撮影したように再生して視認できるContentsquareの機能です。すると、ログインボタンを探す動きの中で、ボタンではない見出し部分を複数回クリックしている様子が見て取れました。

「ユーザーがログインを試みてボタンではない見出しをクリックする。でも反応がないので離脱する、またはページを再読み込みしてカートをループする。こうした事象が起こっていることが、リプレイを視聴することでわかりました」(伊藤氏)。

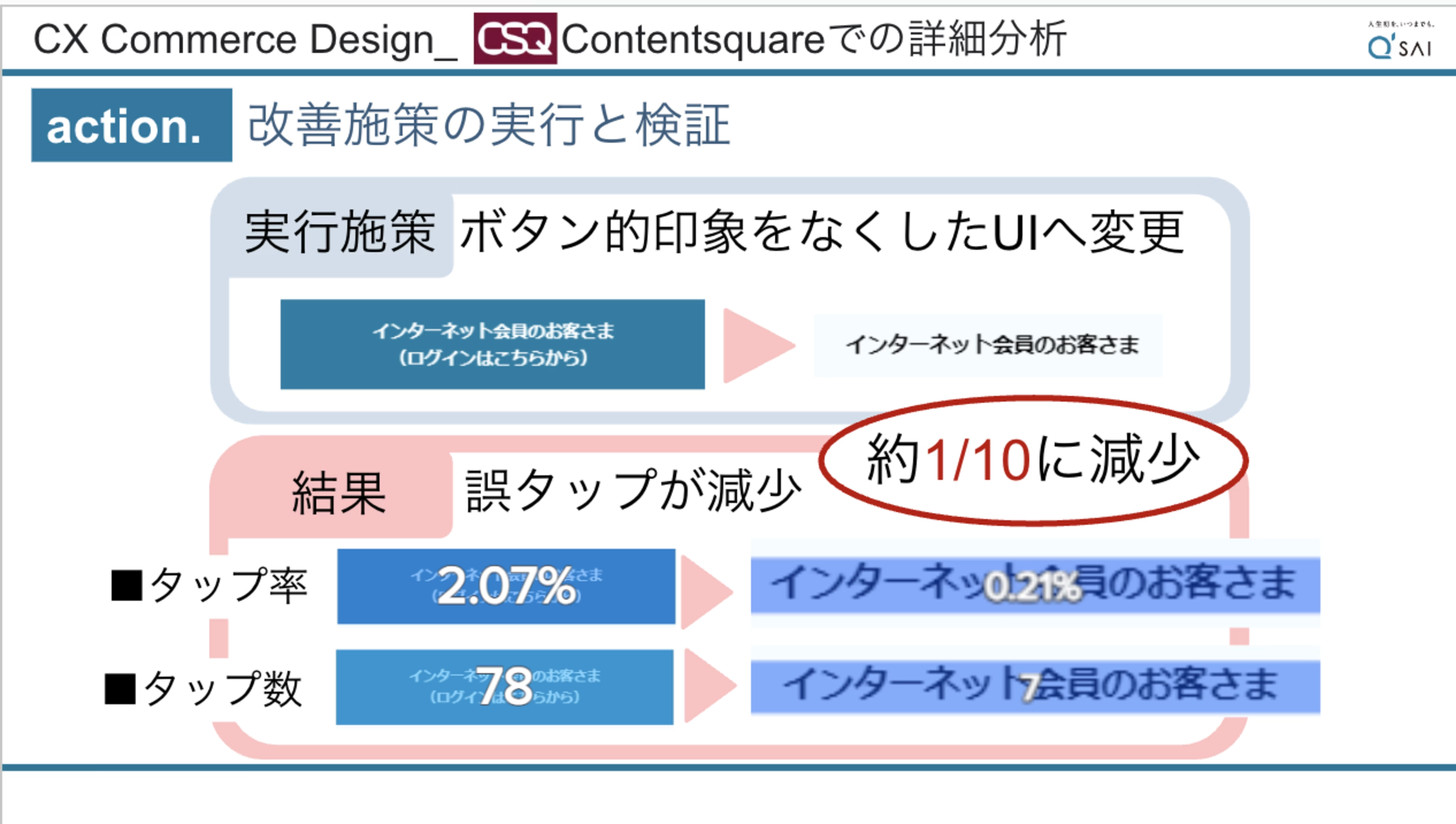

これで課題の発生源を特定できたので、最後は⑤施策実行・効果検証のステップです。ボタンと誤認されないように見出しのデザインを変更しました。

その結果、誤タップと思われる当該箇所のタップ率が2%から0.2%に、タップ数が78から7へとそれぞれ約1/10まで減少しました。

これによりカートから注文手続きへの遷移が増加し、さらに副次的な効果として、注文手続きから注文完了の遷移率も向上しました。このような改善前、改善後の数値比較もContentsquareで可能です。

「買いたいと思ってくださったお客さまに離反を強いていた体験を取り除き、買いやすくなるように改善したことで、注文手続きへの遷移だけでなく、注文完了への遷移にまで効果が現れました」(岩﨑氏)。

定着させるための仕掛けを導入リーダーが実践

キューサイではContentsquareを導入して3年になります。導入後、大きく2つのステップに分けて社内でツールの定着を図ってきました。

ステップ1:トレーニンググループ設定

ステップ2:トレーニング後のフォローアップ

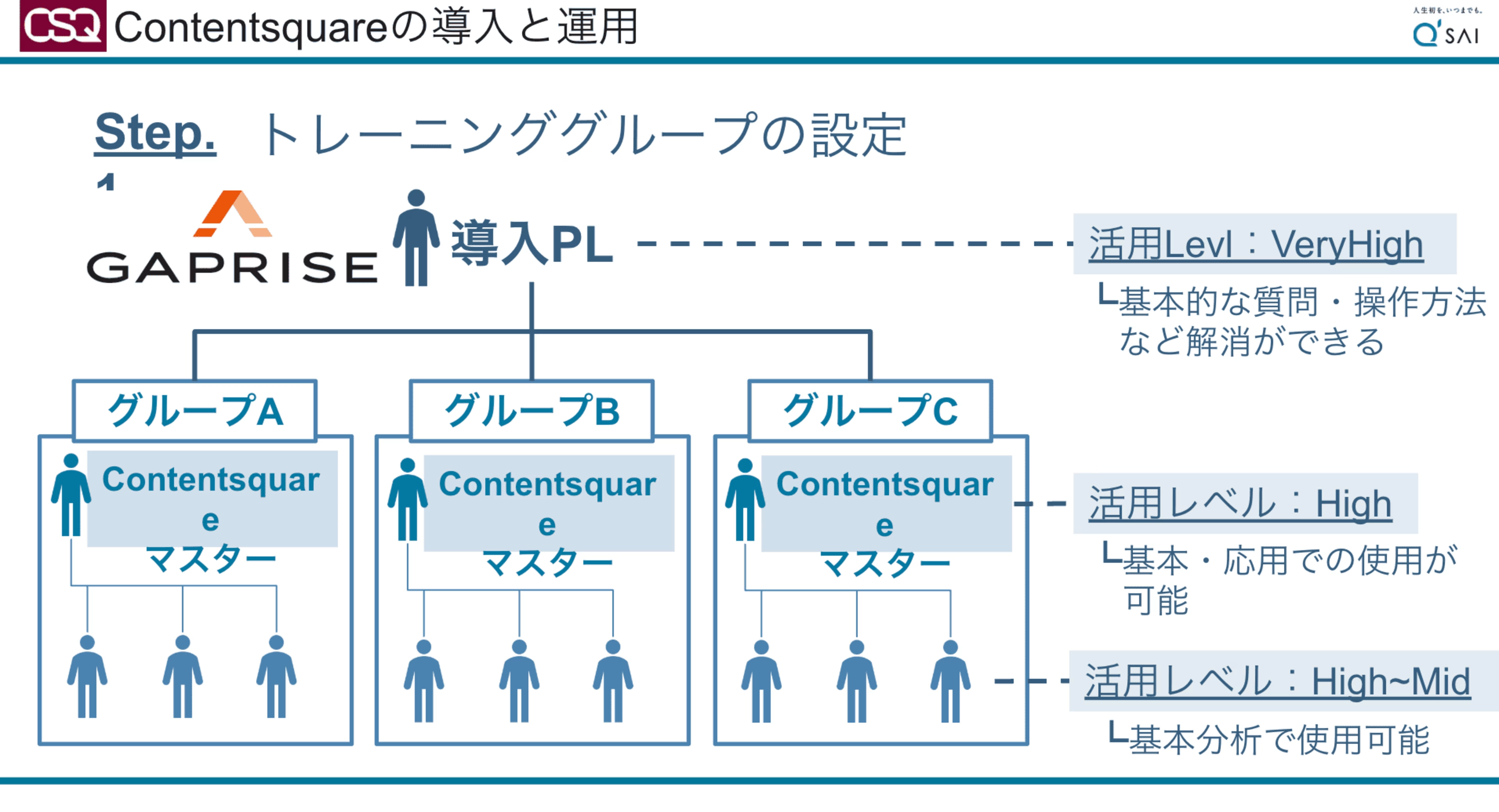

トレーニンググループの設定では、次の図のようなグループを設定しました。導入プロジェクトリーダーは、活用レベルが「Very High」で、先頭に立って活用する人を指し、岩﨑氏自身がその役割を担いました。

グループABCにはそれぞれ活用レベルが「High」のメンバーを「Contentsquareマスター」と呼んで配置します。その各グループに活用レベルが「High〜Mid」の基本分析で活用するメンバーが加わる形です。

まずギャプライズがトレーナーとなって、グループメンバーにトレーニングを実施し、Contentsquareの活用方法を一通り身につけてもらいました。

岩﨑氏はここで定着を後押しする工夫について、「トレーニング中の不明点を解決できずに終わると、その後使おうという気持ちが途切れてしまいます。

そこでトレーニングが終わった直後に、私が質問を受け付けるミーティングを毎回開催し、脱落する人を極力出さないように、つまずいたことがないか確認しました。ミーティングの後でも使ってみてできないことがあれば、私が一緒にやりながら教えました。全体と個別を織り交ぜて、みんなで乗り越えられるようにしました」と明かしました。

トレーニングとていねいなサポートによって利用組織全体としての基礎力を上げ、使用率を上げていくことに成功しました。現状では、「Contentsquareで分析したら〜」というような会話が自然と社内で聞こえるようになったといいます。

現状では、メンバーによって使う機能に偏りがあることがわかりました。そこで、個人の業務に合わせて必要な機能の応用トレーニングを実施し、さらに仮説精度を向上させていく予定です。

トレーニングを受講するメンバーは社員に限らず、キューサイのECサイトの制作や運用に関わるパートナー企業にも拡大しています。彼らもContentsquareを活用してキューサイのECサイト改善施策が提案できるようになっています。

「クローズドのコミュニティ」ならではのリアリティのある質疑応答

講演に続くのは、イベント参加者の皆さまから受け付けた質問に登壇者が答えるセッションです。ただ、このパートで共有された情報は「クローズドな場」であるDX Clubに実際に参加された皆さまだけにお持ち帰りいただくものであり、本稿ではレポートいたしません。ここでは、当日どのような質問が挙げられたか、その一部だけをお伝えいたします。

ツール導入時、費用対効果を求められると思うのですが、どのように社内を説得しましたか?

どのような体制、どのようなミーティング頻度で改善活動に取り組んでいますか?

3年利用を続けても引き続き改善点は見つかるものでしょうか?「もうやり切った」とはならないものでしょうか?

Contentsquareでは、このDX Clubを継続的に開催していきます。ご興味がある方は marketing-japan@contentsquare.comまでご連絡ください。

![[Visual] Contentsquare's Content Team](http://images.ctfassets.net/gwbpo1m641r7/3IVEUbRzFIoC9mf5EJ2qHY/f25ccd2131dfd63f5c63b5b92cc4ba20/Copy_of_Copy_of_BLOG-icp-8117438.jpeg?w=1920&q=100&fit=fill&fm=avif)

私たちは、カスタマーエクスペリエンス(CX)のあらゆる側面に情熱を注ぐ、コンテンツエキスパートとライターからなる国際的なチームです。ベストプラクティスからデジタルの最新トレンドまで、あらゆる情報を網羅しています。お客様に喜んでいただけるエクスペリエンスを創造するために必要な知識をすべて網羅したガイドをご覧ください。ぜひお読みください!